あらゆる業種・規模の企業が海外での事業を展開する中で、「グローバル人事」が重要視されています。ビジネスのグローバル化を進めるためには、人材マネジメントにおいてもグローバルな視点・ノウハウが必要となり、国・地域に合わせた仕組みの構築・運用が課題となります。「グローバル人事」の段階ごとの課題、実践のポイントなどについて、株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門の林浩二氏に解説いただきます。

グローバル人事とは

まずは「グローバル人事」の意味・役割について解説します。

グローバル人事の意味・定義

「グローバル人事」という言葉に、明確な定義はありません。基本的には海外に事業拠点を持つ企業において、ビジネスの成功に向けた人材戦略を立て、採用・活用・育成などを行うことを意味します。

グローバル人事の役割

「グローバル人事」と「国内人事」の役割や活動に、大きな違いはありません。事業を推進するため、人材を採用・育成して適切な報酬を支払うこと、定着を図ることなどの機能は共通しています。

ただし、そうした活動をワールドワイドで行う場合、国・地域の報酬水準、言語、文化、風習、法律などの違いを理解し、それらの壁を乗り越えて人材戦略を実行する必要があります。

日本国内のマーケットが縮小に向かう中では、多くの企業が海外展開を模索しており、グローバル人事の活躍が期待されています。

グローバル人事の課題とは

グローバル人事の課題は、海外展開の段階によって異なります。3つの段階分けて解説していきます。

海外展開の第1段階での課題

海外進出を図る企業は、多くの場合、第1段階として商品やサービスの「販売」を行う拠点を置くところからスタートします。

まずは日本の本社から「駐在員」を派遣し、日本で製造した商品の販売網を構築します。駐在員の派遣にあたっては、処遇、人材選抜、現地に適応するための教育、赴任中のメンタルケアなどが課題となります。

中でも、酷暑や寒冷、乾燥など気候条件が厳しい場所や、治安に配慮が必要な地域に赴任する場合の「ハードシップ(生活の困難さ)手当」の設定、あるいは日本と現地の貨幣価値・物価の差の調整など、海外赴任者が不満を抱えないような処遇を整える必要があるでしょう。

また、自社にグローバルビジネスの経験者がいない場合、経験者を社外から採用したいとするニーズもあります。しかし、ニーズの高さに対して、グローバルビジネスの経験者の供給が追いつかず、採用に課題を抱えている企業も少なくありません。

海外展開の第2段階での課題

海外展開の第2段階では、「現地法人」を設置し、ナショナルスタッフ(現地社員)を雇用して事業を運営します。製造業であれば、販売のみでなく生産も現地で行うようになります。「グローバル人事」「グローバル人材戦略」に注力している企業のほとんどは、この段階にあるようです。

ただし、トップマネジメントのほとんど、ミドルマネジメントについても半数くらいは日本から派遣された駐在員が担っている企業が多いのが実情のようです。本来は、現地の事情をよく知るナショナルスタッフにマネジメントを担ってもらいたいと考えていながらも、適材適所の人材配置や登用、育成が追いついていません。つまりは、グローバルレベルの人材活用が難しいことが大きな課題となっています。

海外展開の第3段階での課題

第3段階まで進むと、ワールドワイドでの事業最適化に向け、いずれかの国に「グローバル本社」などの拠点を置きます。 例えば、アメリカに拠点を置いた場合、アメリカで採用した人材だけでなく、ヨーロッパやアジアなどから採用した人材も活躍するなど、グローバルでの適材適所の人材活用が可能となります。なお、日本企業では、この段階まで進んでいる企業は多くはないようです。

グローバル人事の実現・4つのポイント

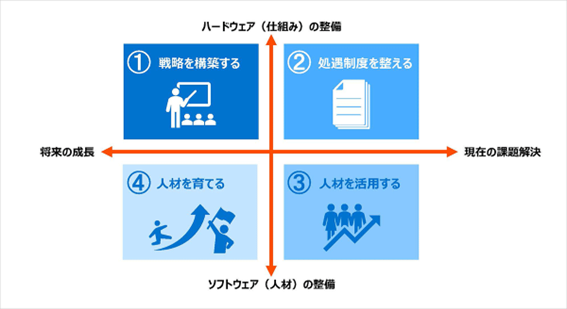

グローバルレベルで人材マネジメントの仕組みを構築するためには、4つの側面から検討しましょう。「戦略」「処遇」「活用」「育成」です。

出典:株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門「グローバル人事戦略の構築」より

1.戦略を構築する

経営戦略・方針を踏まえ、人事としてどう動く必要があるのかを考え、グローバル人事戦略を組み立てます。例えば「2030年までに海外売上比率を20%まで引き上げる」という全社戦略が掲げられている場合、これを実現するためのロードマップを作成します。

すでに海外拠点がある場合、現地の人事マネジャーからはさまざまな要望が寄せられることもあるでしょう。現場の声を吸い上げて課題を解決していくことは重要ですが、人事戦略においては、過度に現場に引きずられることなく、会社として目指す姿を高い視座で捉え、目標達成のために必要な施策を実行することが求められるでしょう。

2.処遇制度を整える

グローバルレベルでの人材活用を進めるためには、海外拠点全体で、処遇制度など人事の仕組みを共通化しましょう。

例えば、雇用・人事制度が、日本では「メンバーシップ型」、海外拠点では「ジョブ型」とあっては、国をまたいでの人材交流が難しいかもしれません。そこでグローバルレベルで等級(グレード)制度などの統一に取り組みます。

とはいえ、報酬水準や労働法令、雇用慣行などは国・地域によってさまざまであり、やみくもに制度を統一することが、必ずしも最適解ではありません。そのため、例えば、管理職については処遇の仕組みを全拠点で統一する、非管理職については各拠点の方針に任せるなど、「何」を「どのレベルまで統一するか」から検討してみましょう。

また、グローバルビジネスの推進を担える人材を採用しようとすると、自社の既存の給与テーブルに合わせた報酬・勤務形態では魅力を感じてもらえないケースも多々あります。その場合、通常の社員の報酬体系・勤務体系と切り離した処遇制度を別枠で整備することで、自社にいない人材を獲得できる可能性が高まります。

3.人材を活用する

国内人材、並びに、海外拠点で採用したナショナルスタッフの活用・登用施策を検討します。現地ナショナルスタッフの海外拠点トップへの登用促進や、グローバルレベルでの人材ポートフォリオ構築と配置・異動の活性化などを図ります。

そのためには、拠点ごとに「どのような人材がいるのか」「カギとなるポジションにはどのような経験・スキルが必要か」などの人材情報を可視化し、共有することが大切です。

そして、経験・スキルを身に付けたナショナルスタッフについては、場合によっては他の国・エリアの拠点、あるいは本国に異動させるなど、現地だけに閉じずに活躍推進を図ることが望ましいと言えるでしょう。

ワールドワイドで必要な人材を発掘・登用していくためには、人事評価の仕組みについても共通化も大切です。

自社が大切にしている価値観、重視する行動指針などを明確化し、人事考課・評価の基準に組み込んでいきます。それは、自社の価値観を体現できる人材の発掘に加え、グローバルレベルでの組織の求心力維持の一助になるでしょう。

4.人材を育てる

経営幹部候補をグローバルレベルで育成する仕組みや、現地スタッフの育成の仕組みを整えます。本社スタッフを計画的に海外派遣するなど、グローバル人材の計画的育成も行います。

例えば、各現地法人から幹部候補になり得る人材を集めて共通の研修を実施するなど、教育研修のフレームを統一し、ポテンシャルが高い人材の早期発掘、育成につなげます。

グローバル人事の実現から採用実現までのポイント

これまでにも触れたとおり、グローバル人事においては、各拠点の人事の仕組みの統一・共通化が重要となります。しかし、国・地域によって価値観・文化・法律などが異なることから、統一すべき部分・現地に合わせる部分を見極めることが重要です。

人材マネジメントの根幹部分はグローバルで統一し、枝葉の部分は現地の判断にゆだねることによって、組織の「求心力」と「遠心力」のバランスをとりながら円滑な運営ができるでしょう。

グローバル人事を実践するためには、語学力や海外の文化に対する理解のほか、国内人事とは異なる専門ノウハウが必要です。グローバル人事の知見がない状態から、自社のみで実践していくことは難しいため、立ち上げ時には外部からグローバル人事の専門人材を迎え、仕組みの構築を主導してもらうとスムーズに運びやすいでしょう。

林 浩二(はやし こうじ)氏

京都大学経済学部卒業、コーネル大学大学院修了(労使関係修士)。厚生労働省を経て日本総合研究所。人事労務管理を専門フィールドとし、国内系から外資系まで幅広い企業において人事制度改革を支援。コンサルティング実績は、製造業、建設業、商社、銀行、IT産業、小売業、サービス業、広告業、メディア業界など多数。

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。