採用選考の最終段階では、内定を出した応募者に「内定承諾書」「入社誓約書(内定誓約書)」などの提出を求めることがあります。文書の目的・役割、記載項目、法的効力、「内定通知書」「労働条件通知書」との違いについて、社会保険労務士の岡佳伸氏が解説します。また、ダウンロードして活用いただけるテンプレートもご紹介します。

目次

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)とは

「内定承諾書」「入社誓約書(内定誓約書)」とは、内定を出した応募者が入社の承諾・誓約の意思を示す書類です。呼称は「内定承諾書」「入社誓約書」「内定誓約書」など、企業によって異なります。

企業は採用選考を終えると、内定を出す応募者に対して「内定通知書」「労働条件通知書」などを発行します。内定承諾書・入社誓約書は、このとき一緒に、メールまたは郵送で送付するケースが多いでしょう。そして受け取った内定者が入社を承諾する場合、企業に返送するのが一般的です。

内定承諾書・入社誓約書は、法律で定められた文書ではありません。一般的に、企業が応募者に内定を通知した時点で「始期付の労働契約」が成立するとされ、内定承諾書・入社誓約書は必ずしも提出してもらう必要はありません。

とはいえ、口頭のやりとりだけでは後々「入社すると言った・言わない」というトラブルにつながるケースもあります。そこで、企業は応募者から内定承諾書・入社誓約書の提出を受けることで、入社意思を確認し、受け入れ準備を進めることが可能になります。

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)の役割

内定承諾書・入社誓約書が果たす役割は次のとおりです。

内定者の入社意思確認

企業から提示した労働条件に対し、内定者が同意していること・入社する意思があることを確認します。

提出書類や職務経歴の虚偽がないかの確認

企業からは、「内定の前提」を通知します。例えば「大学・大学院などの卒業・修了」「就労開始までに必要な資格を取得」「提出書類に虚偽がない」「内定時には知りえなかった状況による就労の不能がないこと」などです。

新卒採用では、「卒業見込み」に関する項目、中途採用では「職務経歴の虚偽」に関する項目が盛り込まれるのが一般的です。これらを前提として採用するものであり、相違があったとき、内定の取り消しもありえることを了承してもらいます。

なお、健康状態によって就労不能な状態にないことを重ねて確認するめに、内定承諾書・誓約書の文中に健康状況に関する問いが入っていたり、または別途「健康状況申告書」などの提出を求めたりするケースもあります。

ただし、すでに内定を出しているため、就労がまったく不可能などの事情がない限り、原則内定を取り消すことはないといっていいでしょう。主に入社後の配慮が必要かどうか(定期的な通院が必要かどうか、など)の確認のために使用します。

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)と内定通知書、労働条件通知書との違い

内定を出す段階で取り扱う文書には、内定承諾書・入社誓約書のほか、「内定通知書」「労働条件通知書(オファーレター)」などがあります。それぞれの違いをご説明します。

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)と内定通知書の違い

「内定通知書」とは、企業が採用選考を行った結果、応募者に採用を内定した旨を通知する書類を指します。「当社に入社してほしい」という意思を伝える目的で発行されます。

「内定」とは、法律で明確に定義されているわけではありませんが、一般的には「始期付解約権留保付労働契約」と解釈されることが多いといえます。これは、労働契約の開始時期(始期)は決まっているものの、特定の事由があれば企業は労働契約を解約する権利を持っている(解約権留保)状態です(※)。

企業が応募者からの応募に対して内定の通知を行うことで、雇用(労働)契約が成立すると判断される可能性もあり、正当な理由がない限り内定の取り消しは認められません。

つまり、内定通知書は法的効力を有する可能性を持つ書類ですが、法的に発行を義務付けられているわけではありません。発行するかどうかは企業の判断に委ねられます。

内定承諾書・入社誓約書と内定通知書は、多くの場合、一緒に送付しますが、役割が異なります。内定通知書は企業側から発し、内定を伝える書類です。一方、内定承諾書・入社誓約書は内定者側から発し、内定の承諾・入社意思を伝える書類です。

(※)参考:厚生労働省のホームページ(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/torikeshi.html)

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)と労働条件通知書の違い

労働契約を結ぶ際には、労働条件を明示することが法律で義務付けられています。労働条件を記載した文書が「労働条件通知書(オファーレター)」であり、内定通知書と同時に送付するケースが多く見られます。

内定通知書を送付するかどうかは企業の任意ですが、労働契約締結時に労働条件を書面で通知することは法的に義務付けられています。

なお、2024年4月、労働基準法に関する労働条件明示のルールが変わり、「入社当初からの就業の場所の変更の範囲」「入社当時から従事する業務の変更の範囲」などの明示が必要になりました。

変更の範囲の表し方として「会社の定める業務」や「会社の指定する場所」など、幅広く明示することも認められています。入社時から勤務地限定(例えば東京勤務のみ)や職種限定(例えば事務職のみ)で採用され、今後も変更の予定がないのであれば、変更の範囲も「東京勤務」、「事務職」や「変更なし」と明示することとなります。

参考:厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)

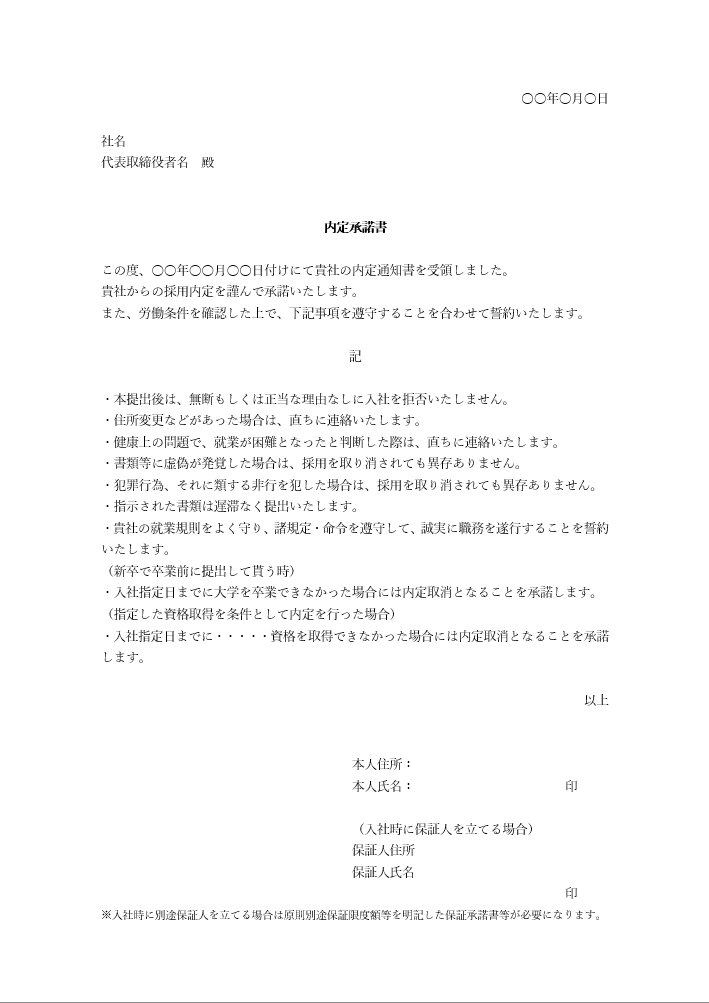

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)のテンプレートの一例

内定承諾書・入社誓約書の文面の一例をご紹介します。ダウンロードの上、自社に合わせてアレンジしてご利用ください。

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)の記載項目の書き方

内定承諾書・入社誓約書の様式に明確な規定はありません。企業によって異なりますが、一般的に記載されることが多い項目をご紹介します。

基本項目

法律で定められた書類ではないため、記載必須の項目はありませんが、基本的な項目例として以下が挙げられます。

- 年月日(内定者が記載するため空白にしておく)

- 宛先(企業名/代表者名)

- タイトル(「内定承諾書」「入社誓約書」「内定誓約書」など)

- 内定通知書を受領した旨、およびその日付

- 労働条件を確認した旨

- 内定を承諾する旨

- 内定承諾書・入社誓約書を提出後、正当な理由なく、また無断で入社を拒否することはない旨

- 指示された書類を遅滞なく返送する旨

- 住居変更などがあった場合は直ちに連絡する旨

- 本人氏名/捺印欄

- (採用時に大学卒業や資格取得を条件に内定を出した場合)入社日までに大学卒業や資格取得ができない場合は入社取消になる旨

- (入社時に保証人を立てる場合)保証人の住所、氏名、捺印欄(※入社時に別途保証人を立てる場合は、原則別途保証限度額等を明記した保証承諾書等が必要になります)

入社後に従業員として守るべき事項を記載する場合

また、入社後に従業員として守るべき事項を誓約する内容を入れることもあります。この場合、記載項目として次のようなものが挙げられます。

- 服務規程・社内規定の順守

- 人事異動(転勤・職種転換など)に従うこと

- 秘密保持義務

- 故意または過失により会社に損害を与えた場合の損害賠償

- 経歴・保有資格に虚偽がないかの確認

ただし、多くの項目を盛り込みすぎると、内定者が威圧感や抵抗感を抱く可能性もあります。項目は、企業・内定者にとって確認が必要なものに絞り込みましょう。

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)にまつわるトラブルと防止法

内定者に、内定通知書・労働条件通知書とともに内定承諾書・入社誓約書を送っても、返送がこないこともあります。

そのとき、「入社意思がない」と判断して内定を取り消し、他の応募者を採用すると、後になって「入社するつもりだった」と言われるかもしれません。内定通知書を受け取っているため、「内定取り消しは不当」と訴えられる可能性もあります。

内定通知書・労働条件通知書・内定承諾書(あるいは入社誓約書)を送付する際には、「返信期限」を明記しておきましょう。郵送する場合は、内定者に書面を送付したことが残るように、特定記録郵便や書留などを利用して配達証明が残るようにしましょう。また送り状には返信期限を記載するとともに、返信用封筒も同封しておくことで返送を促せると考えられます。

期限までに返送がなくても、黙って内定を取り消すのではなく、「提出期限が守られなかったため、内定を取り消す」旨を通知する文書を送るといいでしょう。

また、内定通知書を一方的に送るだけでなく、条件面談を行うなどして、応募者の意思や条件への要望を確認する機会を持つことが大切です。

内定承諾書・入社誓約書(内定誓約書)送付後のフォローも重要

内定者は、入社するにあたり不安や疑念を抱いていると、内定承諾をすぐに決断できないこともあるでしょう。結果、内定承諾書・入社誓約書の返送が遅れるかもしれません。さらには、内定を辞退されることもあります。

それを防ぐため、採用担当者としてさまざまなフォローを行いましょう。例えば「面談」「内定者向け懇親会」「内定式の開催」「内定前研修」など、何かしらの形で会社と触れ合う機会を設けると効果が期待できるでしょう。

岡 佳伸(おか よしのぶ)氏

大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

記事掲載日 :

記事更新日 :

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。