リクルートダイレクトスカウトでは、キャリアの見つめ直しに役立つさまざまなイベントやコンテンツを提供する「働くをひらくDAYS!」を開催。その中、クラウド会計ソフト「freee」の採用部長である笠井康多氏に、同社の急成長の理由を伺うとともに、実際に同社のバックオフィス部門で活躍する米地彩氏、宮﨑亮子氏に、自身のキャリアパスや成長のリアルなエピソードを語っていただくセミナーを実施しました。今回はそのセミナーの模様を紹介します。

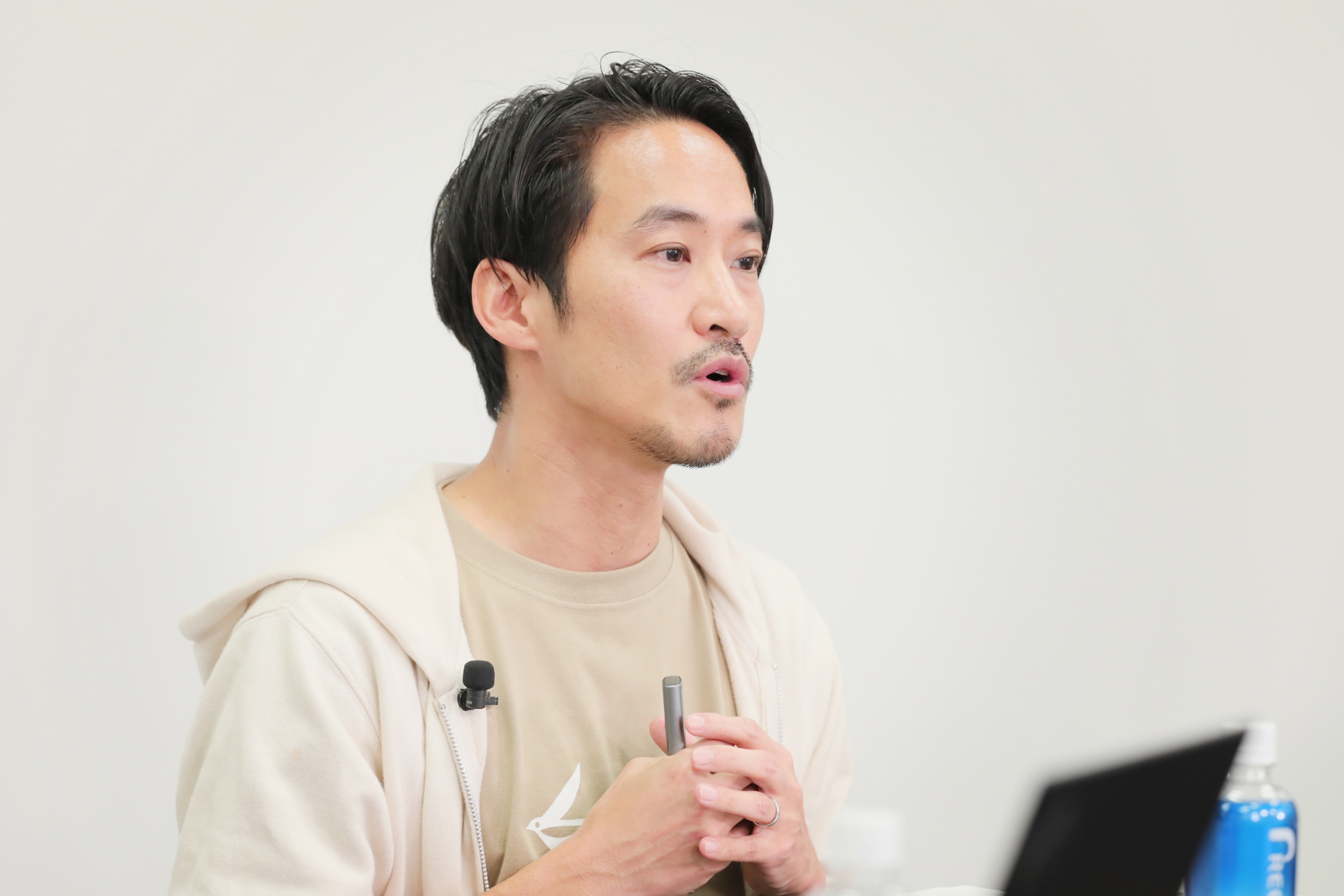

笠井康多氏

新卒で住友商事に入社、ボストン・コンサルティング・グループを経て2020年にfreeeへ。

経営企画室長としてビジョン策定、中長期戦略や出社方針の策定などを主導し、2022年より組織基盤部長として全社の人材戦略の策定を主導した。2024年7月より中途採用部長を兼務。

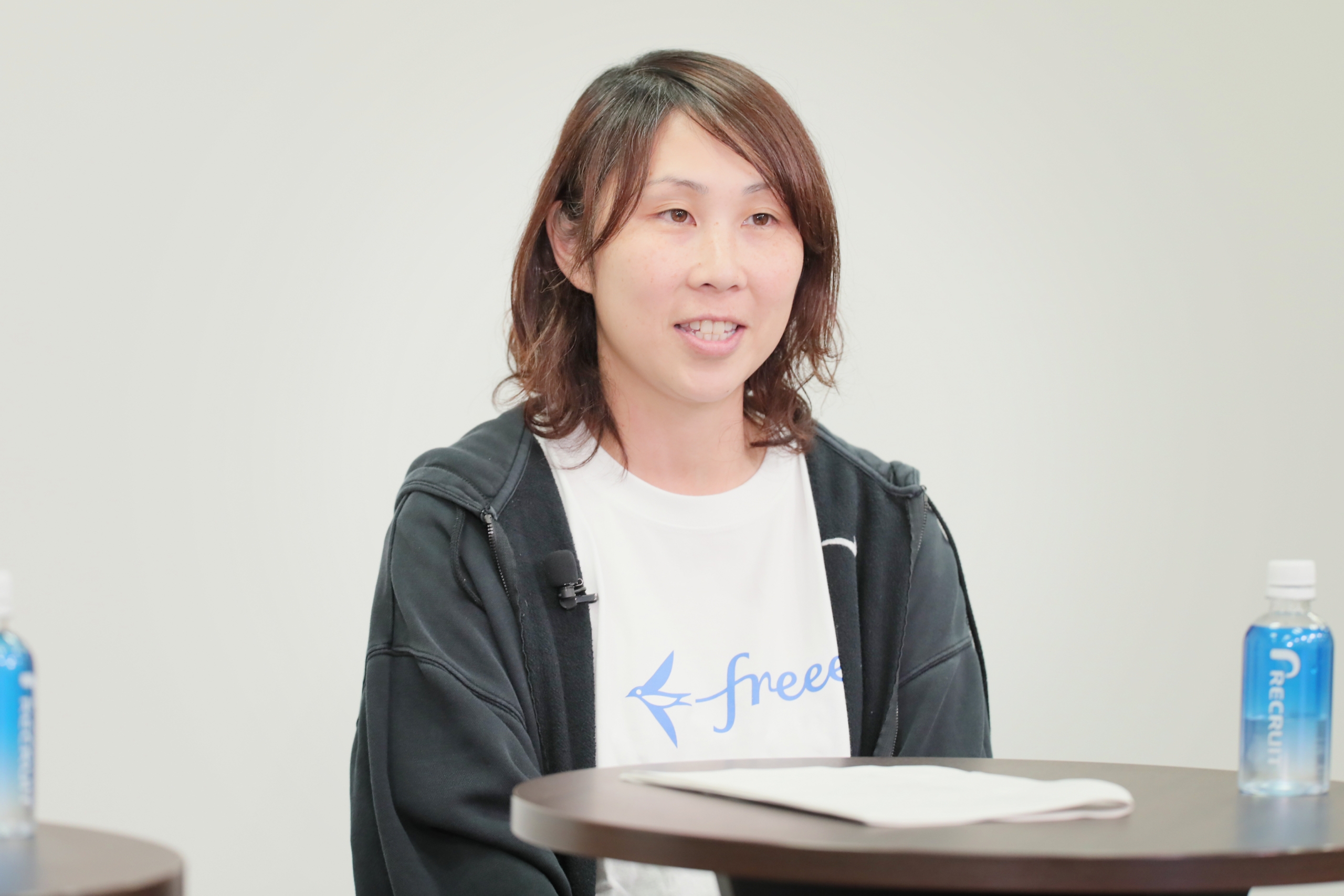

米地 彩氏

ファーストリテイリングに新卒入社し、人事部に異動後、中途採用やHRBPを担当。2023年5月よりfreeeの人事企画として、主に人事制度の策定~導入~運用を担う。

宮﨑亮子氏

事業会社での営業及び営業企画、社労士事務所を経て、2019年にfreeeに入社。3年半労務担当として勤怠管理や就業規則改訂などに従事しながら、マネージャーも経験。その後プロダクトマネージャーに異動し、現在は主にfreee人事労務の勤怠モジュール開発に携わる。

今回のセミナーは、3つのテーマをもとに進行。まずはfreeeの中途採用部長を務める笠井氏が、freeeの事業と社員の成長戦略について説明。自由な働き方やオープンなコミュニケーションを重視した企業文化が、社員の成長や組織の活性化にどのように寄与しているかを解説しました。

続いて現場で働く米地、宮﨑両氏が、自身のキャリアパスや成長に関するエピソードを紹介。freeeという成長企業のバックオフィス部門で働く醍醐味などについて語りました。そして最後に、freeeが中途採用で見ているポイントなど、採用情報について説明いただきました。

以下、3つのテーマに沿って、当日のセミナー内容を詳しくレポートします。

「スモールビジネスを、世界の主役に」をミッションに課題解決を支援する

――初めに、笠井さんから簡単に会社紹介をお願いします。

笠井:

フリー株式会社は2012年に設立し、現在12年目。社員数は1700名を超えています。平均年齢は33.1歳と、若くエネルギッシュな会社です。

会社のミッションは「スモールビジネスを、世界の主役に」。大胆にスピード感をもってアイディアを具現化できるスモールビジネスは、今までにない価値観や生き方、新しいイノベーションを生み出す起爆剤だと捉えています。世の中をもっと面白くするためにも、スモールビジネスを支援し、主役にしていきたいと考えています。

「スモールビジネス」とは、従業員数1000名以下の企業や個人事業主と捉えていますが、日本企業のうち99.7%がスモールビジネスであり、freeeのユーザー層は約660万社存在します。

このようなスモールビジネスは、「生産性の低さ」という課題を抱えています。事業を始めたもののバックオフィス業務や経営管理などの業務の負担が重く、そこに時間を取られるあまり、本業にフォーカスできないというのが大きな要因となっています。

この課題を解消すべく、freeeでは「だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォーム」というビジョンを掲げています。バックオフィスや経営管理業務を極小化することで、本業になるべく多くフォーカスできるようにしたいと考えています。

そのために当社が提供しているのが、スモールビジネス向けの統合型クラウドERP。統合型クラウド会計ソフト「freee会計」、統合型クラウド人事労務ソフト「freee人事労務」を2本柱としながら、さらに多くのプロダクト・サービスのラインナップを整えています。

スモールビジネスはすそ野が広いのが特徴。日本企業の総従業員数は約5700万人と言われていますが、そのうち約4000万人がスモールビジネスに従事しています。つまり我々は、非常に大きな市場でビジネスをさせてもらっています。

freeeの価値は、統合型のクラウドサービスであるという点。さまざまなサービスを提供しそれらを連携させることで、バックオフィス業務の自動化を進めることが可能です。日本で唯一の統合型経営プラットフォームである点を、ユーザーの皆様に高く評価いただいています。

この大きな市場の中、当社のビジネスも成長しています。ARR(Annual Recurring Revenue=年間定期利益)は5年前の50億円から現在は約5倍に成長しています。有料課金ユーザー企業数も、5年前の16万社から、50万社超に拡大しており、多くの成長企業にご活用いただいています。

スモールビジネス向けソフトウェア市場は、今後も拡大余地が大きく残されています。今後、日本企業のデジタル化・クラウド化がさらに進むと考えられ、市場も拡大が続くと予想されます。freeeの価値をより多くの企業に知ってもらうことで、当社も成長し続けることができると考えています。

――続いて、freeeの企業カルチャーについてもぜひ教えてください。

笠井:

freeeは業界の先駆者として、試行錯誤を繰り返しながら未知の荒野を開拓してきました。その中で、暗闇の中を大胆にスピード感をもって駆け抜けるには、どういった行動を取ればいいのかも学んできました。それらを結集したものを「価値基準」として言語化していますが、この価値基準が当社のカルチャーとも言えます。

この価値基準の中心にあるものが、freeeが社会に対するコミットメントとして掲げている「freeeはマジ価値を届けきる集団である」です。

「マジ価値」とは、ユーザーにとって本質的な価値があると自信を持って言えることをする、という意味です。そして、本当にユーザーにとって価値のあるものを提供するために、ムーブメント型チーム、社会の進化を担う責任感という「マジ価値2原則」と、5つの「マジ価値指針」を設定しています。これらを意識した行動を全社員が取ることで、今後もより早く、より効果的に、未知の荒野を開拓できると考え、社内に根付かせています。

また、カルチャーを支える評価・成長支援制度にも注力しています。

我々は、人事制度を単なる評価や報酬を決めるためのツールではなく、あくまで成長支援のものであると位置づけています。

そのために、成長支援の3本柱として「適度なストレッチのアサインメント」「野心的な目標設定」「タイムリーなフィードバック」を大事にしており、これらを効果的に行うことで全社員の成長を実現しようとしています。

評価については、「インパクトマイルストーン」という13段階の評価基準をもとに四半期毎に実施しています。「インパクトマイルストーン」は「インパクト創出力」と「たけのこ力」という2軸で構成されており、基準を満たすと判断された場合に次の段階に進みます。 なお、評価にあたっては、直属の上司だけでなく事業部長や別部署のマネージャーなど、事業部横断で議論しています。時間はかかりますが、正当な評価を導き、さらなる成長のためには何をすればいいのか、時間をかけて議論しています。

オフィスについても、少し触れさせてください。

当社では原則出社であるため、「出社したくなるオフィスづくり」を意識しています。

freeeではオフィスのことを、鳥の巣を意味する「ネスト」と呼んでいますが、ネストのコンセプトは「楽しさダイバーシティ」。多様な楽しさが満ち溢れているオフィスにしたいとの思いから、キッチンとしても使用できる「シャショク」や和室風の「タイシャクタイショウヒョウ」などさまざまなコンセプトの会議室や、社員同士が交流できるリフレッシュスペースなど、出社するのが楽しくなる環境を整備しています。

裁量があり任せる社風の中、一人ひとりが自律的に働ける環境がある

――次に、実際にfreeeで働く社員の方に話を伺いたいと思います。

米地さんは、ファーストリテイリングで人事を経験した後、2023年5月にfreeeに入社。人事企画として人事制度の策定から導入、運用を担っています。

宮﨑さんは、事業会社での営業および営業企画、社労士事務所を経て、2019年にfreeeに入社。3年半労務担当として勤怠管理や就業規則の改定などに従事し、マネージャーも経験した後に、プロダクトマネージャーとしてfreee人事労務の勤怠モジュール開発などに関わっています。

まずは米地さん、今の仕事内容とfreeeへの転職理由を教えていただけますか?

米地:

ご紹介いただいたように、現在は主に人事制度の企画やアップデート、運用などを担当しています。

前職も人事でしたが、仕事内容は大きく変わりました。以前は採用や部付人事としての動きが中心でしたが、現在は全社の制度づくりに関わっているので、新しい経験をさせてもらっています。

転職のきっかけは、30歳を目前に自身のキャリアを見直し、新しい挑戦をしてみたいと思ったから。その中freeeは、急成長している中であり、従業員一人ひとりの力を活かたいとの思いを持った魅力ある会社であると感じました。採用選考でオフィスに訪れたとき、社内の雰囲気を見て「この会社だ」という直感もあり、転職を決めました。

――freeeに入社した後の業務やご苦労などについて教えてください。

米地:

入社早々、人事制度の策定という複雑性の高い仕事をまるっと任されたことに驚きました。私が入社するのと同時に前任が産休に入ったので、タイミングもあったかもしれませんが、適性は評価いただいたのだと思います。前職では、事業部付の人事も担当し、さまざまな部署の社員とコミュニケーションを取った経験があったので、これまでの経験・スキルを発展的に活かせるという見立てがあったのではないかと想像しています。

ただ、責任ある業務であり、苦労は多かったですね。新しい制度を導入するには、社員の皆さんに内容を理解いただききちんと運用できる制度に仕上げる必要がありますが、そのためには従業員一人ひとりとコミュニケーションを取らなければなりません。しかし私自身が入社したばかりだったので、どのようにコミュニケーションを取ればいいのか、悩みました。

新しい人事制度を導入する際には、どうしても従業員の不安が伴います。そして、マネージャー層も「うまく運用できるだろうか」という不安を抱くものです。それぞれの不安を、それぞれの立場に適したコミュニケーションで解消し、理解してもらうために、一人ひとりと真摯に向き合うことを徹底。大変ではありましたが、どうにか乗り越えることができました。

――それらの経験を通して得られたものは何ですか?

米地:

人事制度は、活用されてこそ効果を発揮します。会社の考えを人事制度に盛り込み、従業員の理解を深めて運用につなげるという一連の流れを任されたことで、人事制度に対する従業員の思いを多角的に理解でき、活用につなげられたのは大きな財産だと感じています。

とはいえ現在の人事制度にもまだまだ改善の余地があるので、引き続き向き合い続けたいですね。人事制度には評価や等級、報酬などさまざまなものがありますが、それぞれをうまくかけ合わせることでより良いものになります。会社も組織も個人も成長し続けられる人事制度を作るべく、チャレンジを続けたいと考えています。

――続いて宮﨑さんにお話を伺いたいと思います。今の仕事内容とfreeeへの転職理由を教えていただけますか?

宮﨑:

現在は、「freee人事労務」というサービスの、プロダクトマネージャーを務めています。それ以前は、社労士事務所での経験を活かし、バックオフィス部門で労務業務を担当していました。

これまでの経歴を考えると、プロダクトマネージャーは全くの畑違いですが、もともと「freee人事労務」というプロダクトに興味を惹かれて入社したので、いつか何かしらの形でプロダクトに直接関わりたいと思っていました。労務という立場で作る側の人たちに関わる機会もあったので、そのたびに「プロダクトを作る側になりたいんですよね」と伝えていたら、当時のプロダクトオーナーの目に留まり異動が実現しました。

――新しいチャレンジの中で、ご苦労などはありましたか?

宮﨑:

開発に関しては全くの素人なので、異動当初は言語もわからずプロダクトの知識も浅く、苦労が多かったですね。エンジニアの皆さんが言語やプロダクトについてわかりやすく説明し、私が意思決定しやすい環境を作ってくれたので、かなり救われました。

ただ、労務に関する私の知識は、前職の社労士事務所と、freeeの労務担当として得たものだけ。自分の中のN数が圧倒的に足りず、このままではユーザーに価値を届けられないのではないかと悩みました。そこで臨んだのが、「ユーザー企業を理解し、憑依する」ということ。ユーザーの置かれた状況を考えながらユーザー視点に立ち、「どういうプロダクトが理想なのか」を考え抜き、プロダクトに反映することを徹底しました。

まだまだ「自分はプロダクトマネージャーだ」と自信をもって言えるまでには至っていませんが、ユーザー目線で考え、プロダクトに落とし込む姿勢は身についたと思っています。また、まず理想の状態を考え、そこに至るまでに乗り越えるべき課題を洗い出して一つひとつ解決するというステップを踏めるようになったのは、大きな成長だと自負しています。

労務の仕事は非常に複雑ですが、「freee人事労務」を活用いただくことで、複雑なこともシンプルに解決いただけるようになるはず。より良いプロダクトを生み出すことで、労務担当者の負担が軽減でき、もっとさまざまなことにチャレンジできるようになればと思っています。

――宮﨑さんは子育てと仕事を両立しているとのこと。両立成功のポイントはありますか?

宮﨑:

完璧を求めると疲れてしまうので、家事や育児に関してはある程度手を抜くことも大事かと思っています。その点、freeeは裁量を持って働けるので、時間のコントロールがしやすいのがありがたいですね。子どもが体調を崩しても休めたり、早退したりと、柔軟に対応ができます。

もちろん子どもがいる・いないに関係なく、柔軟な働き方が可能です。裁量がありアウトプットベースである点が、freeeの魅力だと思います。

笠井:

インパクトが創出できていれば、仕事のプロセスややり方などについてマイクロマネジメントしないというのが当社の考えです。勤務時間もプロセスの一つであり、基本的には任せています。

freeeのミッションに共感する仲間が集まり、仕事を自分事と捉えて臨むことで、成果が最大化されると考えています。いちいち細かい口出しをされてしまうと、自律的に取り組めなくなり、会社全体のパフォーマンスも下がってしまうかもしれませんから。

実は私自身も、今日の午前中は自宅で子どもの面倒を見ながらミーティングなどに参加し、午後にオフィスに出社しました。こういうフレキシブルな働き方を、全社的に担保していきたいと考えています。

ミッションに共感しカルチャーに合う人に、専門性とポテンシャルを活かして活躍してほしい

――最後に「採用」について伺いたいと思います。freeeでは現在、さまざまな部署・ポジションで中途採用を積極化されているとのことですが、書類選考や面接で大事にしているポイントは何ですか?

笠井:

特に大事にしているものは、「ミッション共感」と「カルチャーフィット」の2点です。

先ほど、「マジ価値基準」の2原則の一つが「ムーブメント型チーム」であるとお伝えしました。これは、ミッションに共感し集まった仲間たちが自律的にアクションを起こすことで、より良い相乗効果を生み出していくという考えによるものです。

当社は大きく成長したとはいえ、まだまだベンチャー企業であり整っていない部分もあります。でも、ミッションを理解し共感できていれば「苦労はあるけれど、意味のあることに向かって頑張っているんだ」と思ってもらえるはず。中長期的に長く活躍いただくためにも、「ミッションに共感してくれているかどうか」は何より重視しているポイントです。

そして、我々のカルチャーはかなり特徴的であり、濃いものなので、人によって合う・合わないが明確に分かれると思います。当社のカルチャーにフィットし、活躍してくれそうかどうかを選考時にしっかり判断することは、会社のためだけでなく応募者の方々のためにもなると考えています。

――今回は、バックオフィス部門の米地さん、バックオフィス部門経験者の宮﨑さんにご登場いただきましたが、バックオフィス部門の採用においては、ミッション共感とカルチャーフィット以外にどういう点が見られているのでしょうか?

笠井:

バックオフィス部門の中途採用では、それぞれの分野の専門性がないと活躍いただくのが難しいと思います。とはいえ、ものすごく高い専門性を求めているわけではありません。

専門性が高いということは、他社で長らく経験を積まれているということであり、カルチャーフィットの面でズレが生じるかもしれません。また、大企業で長く経験を積んだ方の場合、当社のようなまだ整備されていない部分も多い組織の中で自ら制度を作り運用していく難しさを感じるかもしれません。

したがって、一定の専門性があるかどうかに加え、新しいものを生み出すことに意欲的かどうかなど、ポテンシャル部分も面接の場でしっかり引き出すよう努めています。

米地:

私は約1年半前に入社しましたが、面接で非常に話しやすい雰囲気を作ってもらったことを覚えています。

前職では中途採用を担当していたので、たくさんの面接を担当し、さまざまな社員を面接官としてアサインしてきました。ただ、決まった質問だけを淡々と聞くなど、型にはまった面接をする方も多いと感じていました。そういう意味では、freeeの面接は応募者一人ひとりに合った質問を考え、私自身を深く知ろうとしてくれているんだと感じましたね。

ただ、だからこそリラックスして自由に話し過ぎてしまう人もいるかもしれません。freeeへの応募を考えてくださる人には、「アピールしたいことがあれば、しっかりアピールし切ることが大事だ」とお伝えしたいです。

リクルートダイレクトスカウトでは、さまざまなコンテンツを公開予定

2024年10月より、『リクルートダイレクトスカウト』は、キャリアの新たな選択を後押しするWebサイト「働くをひらくDAYS!」をオープンしました。順次さまざまなテーマのコンテンツを公開します。またリアルでも企業のエグゼクティブやロールモデルとなるトップランナーによるセミナーや、トップキャリアアドバイザーへ直接キャリア相談できる機会などを提供していきます。

「働くをひらくDAYS」のサイトはこちらから↓

https://career.directscout.recruit.co.jp/event

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。